Gemälde Weimar 1

Mail: info@weimar-antik.de

Gemälde Weimar 1

Das Herzogl. Weimarische Schloß

ehe es abgebrannt ist

detailreich gemaltes Aquarell um 1774-1800

Künstler: Wilhelm Gesky

Maße: 55 x 41 cm mit orig. Rahmen unter Glas

Nr: B 21/ 247

Beim Schlossbrand vom 6. Mai 1774 wurde die barocke Wilhelmsburg (bis auf Turm und Torbau) sowie die Schlosskapelle vollständig zerstört. Die äußere Kubatur der Schlosskapelle ist dabei erhalten geblieben, jedoch verraten die Fassaden nichts von der Nutzung des Raumes im 17. Jahrhundert. Da ab 1788 immer teurere Sicherungsmaßnahmen der Schlossruine nötig wurden, zog

Herzog Carl August schon einen Neubau in Betracht. Er gründete im März 1789 die Schlossbaukommission, in der von Anfang an Johann Wolfgang von Goethe tatkräftig mitarbeitete. Schließlich beschloss man aber einen Wiederaufbau unter Benutzung großer Teile der alten Bausubstanz (Aus Wikipedia). Ein ähnliches Aquarell "Schloßbrand 1774" im Besitz der Kunstsammlungen Weimar.

Im Webicht (Weimar)

Öl auf Leinwand um 1910-30

Signiert: Fr. v. Düring

Maße: 85,5 x 70,5 cm mit Rahmen

Nr: B 23/15

Frida von Dühring / Düring, Weimarer Malerin, geb: 1870 in Erfurt - gest: 1942 Erfurt, Studium an der Kunstschule Weimar und am Bauhaus, tätig in Weimar von 1914 - ca. 1932 und 1936 - 1940 ?, Mitglied im Weimarer Radierverein mit 8 Blatt ab 1907. Lit: Dressler, Scheidig, Erfurt Uni Vergessene Bauhausfrauen

Sie wurde als Frida Förtsch 1870 in Erfurt geboren. Ihr Vater war der Offizier und bekannte Prähistoriker Oscar Förtsch. Sie heiratete 1895 den Hauptmann Alexander von Düring, mit dem sie zwei Söhne bekam. Nach dem Tod ihres Mannes im Jahr 1900 bewarb sie sich als 36

jährige Witwe 1906 an der Großherzlich Sächsischen Hochschule für Bildende Kunst in Weimar: „Ich [hoffe] a. d. Kunstschule zur künstlerischen Selbständigkeit zu gelangen. Bemerken möchte ich, dass ich für meinen Unterhalt selbst sorge." In ihrem Studium von 1907–1909 schuf sie technisch variantenreiche Radierungen, die in einigen Mappenwerken des Weimarer Radiervereins aufgenommen wurden. Ihre Motive fand Frida von Düring in Weimar, z.B. radierte sie die Sternbrücke in dramatischer Untersicht. Im Herbst 1918 meldete sie sich wieder bei der Hochschule: „Zu meinem Leidwesen war ich vor Jahren gezwungen, mein Studium abzubrechen, und zwar aus Rücksicht für meine zwei heranwachsenden Söhne, möchte es aber gern wieder aufnehmen. Zu meinen lebhaften Bedauern habe ich das 30. Lebensjahr um ein bedeutendes überschritten, doch hoffe ich sehr, es möchte dies kein Grund sein meine Bitte abzuschlagen.“ Nahtlos ging sie als Studierende im April 1919 in das Bauhaus über. Sie nutzte ein Atelier und im Wintersemester 1919/1920 scheint sie in der grafischen Druckerei hospitiert zu haben. Im Dezember 1919 kam es in einer Versammlung zum Eklat, als der Studierende Hans Groß wegen einer nationalistischen Rede aus dem Bauhaus ausgeschlossen wurde. Weitere Studierende erklärten sich mit ihm solidarisch, wozu auch Frida von Düring gehörte: „Die Maßnahmen der Leitung gegen Hans Groß wegen seiner deutschen Rede zwingen mich fort an, mich nicht mehr als zum Staatlichen Bauhaus gehörig zu betrachten.“ Von Düring hat weiterhin, bis in die 1940 er-Jahre, in Weimar gewohnt. Die Stadt kaufte 1926 zwei Blätter von ihr an. Neben den Weimarer Motiven haben sich einige Blätter von ihr mit Ansichten in Hessen erhalten. Aber dank ihrer finanziellen Absicherung mußte sie offensichtlich nicht von ihrer Kunst leben. Bereits ab 1910 stand sie mit Elisabeth Förster-Nietzsche in Kontakt, die das Erbe ihres Bruders Friedrich Nietzsche verwaltete. Als letztes kondoliert Frida von Düring und Max Oehler nach dem Tod Elisabeth Förster Nietzsches. Frida von Düring trat 1930 also schon sehr früh, in die NSDAP ein. Inwiefern sie sich dort engagiert hat, ist jedoch unbekannt. 1932 versuchte sie, in Südamerika Fuß zu fassen, kam dann jedoch 1936 wieder zurück. In welchem Land sie sich in Südamerika aufgehalten hat, ist unbekannt. 1942 verstarb sie in einem Erfurter Krankenhaus.

Aus: Uni Erfurt - Vergessene Bauhausfrauen

Hochschule: „Zu meinem Leidwesen war ich vor Jahren gezwungen, mein Studium abzubrechen, und zwar aus Rücksicht für meine zwei heranwachsenden Söhne, möchte es aber gern wieder aufnehmen. Zu meinen lebhaften Bedauern habe ich das 30. Lebensjahr um ein bedeutendes überschritten, doch hoffe ich sehr, es möchte dies kein Grund sein meine Bitte abzuschlagen.“ Nahtlos ging sie als Studierende im April 1919 in das Bauhaus über. Sie nutzte ein Atelier und im Wintersemester 1919/1920 scheint sie in der grafischen Druckerei hospitiert zu haben. Im Dezember 1919 kam es in einer Versammlung zum Eklat, als der Studierende Hans Groß wegen einer nationalistischen Rede aus dem Bauhaus ausgeschlossen wurde. Weitere Studierende erklärten sich mit ihm solidarisch, wozu auch Frida von Düring gehörte: „Die Maßnahmen der Leitung gegen Hans Groß wegen seiner deutschen Rede zwingen mich fort an, mich nicht mehr als zum Staatlichen Bauhaus gehörig zu betrachten.“ Von Düring hat weiterhin, bis in die 1940 er-Jahre, in Weimar gewohnt. Die Stadt kaufte 1926 zwei Blätter von ihr an. Neben den Weimarer Motiven haben sich einige Blätter von ihr mit Ansichten in Hessen erhalten. Aber dank ihrer finanziellen Absicherung mußte sie offensichtlich nicht von ihrer Kunst leben. Bereits ab 1910 stand sie mit Elisabeth Förster-Nietzsche in Kontakt, die das Erbe ihres Bruders Friedrich Nietzsche verwaltete. Als letztes kondoliert Frida von Düring und Max Oehler nach dem Tod Elisabeth Förster Nietzsches. Frida von Düring trat 1930 also schon sehr früh, in die NSDAP ein. Inwiefern sie sich dort engagiert hat, ist jedoch unbekannt. 1932 versuchte sie, in Südamerika Fuß zu fassen, kam dann jedoch 1936 wieder zurück. In welchem Land sie sich in Südamerika aufgehalten hat, ist unbekannt. 1942 verstarb sie in einem Erfurter Krankenhaus.

Aus: Uni Erfurt - Vergessene Bauhausfrauen

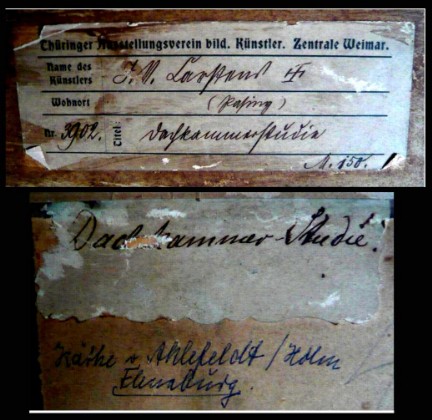

Dachkammer-Studie

mit Sachsen-Ernestinischer Militär Uniform

(Sachsen-Coburg-Gotha / Sachsen-Altenburg /Sachsen-Meiningen)

Öl auf Karton um 1872

Signiert: JVC = Johann Victor Carstens

Maße: 49 x 38,5 cm mit Rahmen

Nr: B 20/19

Johann Victor Carstens,

deutscher Maler, Landschaft & Stilleben

geb: 1849 Nusse/Lübeck - gest: 1908 Pasing-München

Studium: 1869-72 an der Akademie Weimar bei Ferdinand Pauwels und Paul Thumann

Reisen mit den Lehrern nach Holland und Belgien,

in der Künstlergesellschaft Allotria,

Kontakt mit Franz von Lenbach & Franz von Stuck. Ausstellungen: Berlin große Kunstausstellung 1896, 1904 und 1906, Dresden 1899, Münchner Glaspalast 1900, 1901, 1904,1906, 1907, 1908, Düsseldorf 1907

Gemälde im Museum Lübeck, Rückseitig Ausstellungsaufkleber Weimar, Nachlaß: Käthe von Ahlefeld / Holm Flensburg, Lit: Th-Becker, artprice, Scheidig, wikipedia